di Dario Frau e Maria Paola Cossu

___________________________

“Ogni vecchio che muore è una biblioteca che brucia»” (proverbio africano)

PREMESSA

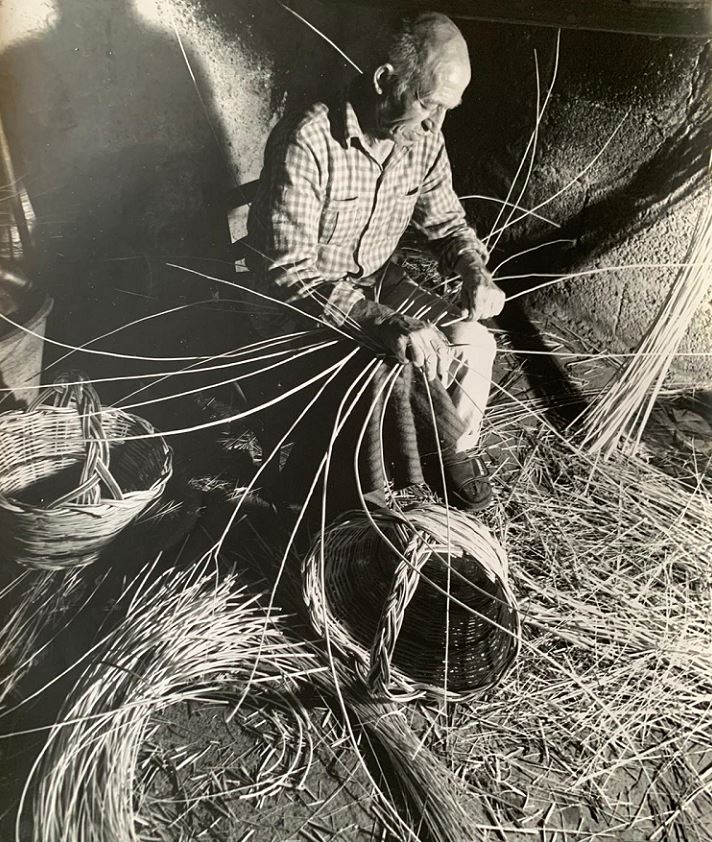

L’obiettivo di questo lavoro ha lo scopo di dare voce e visibilità all’antica tradizione dell’intreccio e agli artigiani pabillonesi che ne furono artefici. Scatteddus, cadinus, poinas, crobis, cibirius, sedatzus, stoias…, erano prodotti di uso quotidiano che venivano realizzati per la comunità, e venduti anche fuori paese. Ricordare, per non dimenticare e richiamare alla memoria una forma di artigianato che merita una valorizzazione anche nel presente. La scomparsa degli antichi artigiani/e che vantavano abilità legate all’esperienza, ma anche ad attitudini personali che caratterizzavano le singole professionalità, non può decretare la fine di questo antico mestiere/arte. Ricordare dunque, per valorizzare le esperienze del passato storico della nostra comunità e anche per trasmettere e far conoscere, alle nuove generazioni, questo importante patrimonio e uno stimolo, però, per continuare a produrre, per quanto possibile, questi fantastici manufatti anche nel presente, che possono rappresentare anche una fonte economica per la comunità.

A Pabillonis, l’abilità di realizzare oggetti e contenitori e recipienti di vario tipo, in materiale naturale, come le canne, il salice, l’olivastro e l’olmo, ma anche il fieno e giunco e sa sinniga e sa spadua, è sempre stata riconosciuta e apprezzata. Un’attività antichissima conosciuta fin dal neolitico e in epoca nuragica, come testimoniano i bronzetti rinvenuti in varie parti dell’Isola e arrivati fino a noi, che rappresentano questi oggetti, indispensabili per la conservazione e il contenimento soprattutto delle provviste alimentari.

Questa particolare forma di artigianato era nata per far fronte alle necessità di avere nelle proprie dimore e capanne, case, contenitori ideali per conservare il pane, raccogliere la frutta, la verdura e tutto ciò che in esso poteva essere custodito senza che si danneggiasse.

A Pabillonis, l’utilizzo delle fibre naturali era facilitata dalla grande abbondanza della materia prima facilmente reperibile nei fiumi e nelle sue vicinanze, senza dovere sostenere alcun costo economico. Si fa risalire al mondo agropastorale, un contesto semplice e povero, ma capace di sfruttare al meglio, tutto ciò che la natura era in grado di offrire, spontaneamente, alla popolazione rurale. Una ricchezza preziosa per la comunità e soprattutto per i poveri che potevano usufruire di queste risorse nei territori comunali e che bisognava preservare e difendere.

Al riguardo, un documento dell’archivio del comune. Dei primi decenni del 1800, testimonia questo problema, dove si parla di lamentele che gli amministratori del periodo, rivolgevano alle “Autorità Superiori”, per essere tutelati dagli “usurpatori” che si appropriavano, con prepotenza, dei terreni comunali dove gli abitanti si recavano per raccogliere le materie prime per confezionare gli oggetti artigianali che venivano utilizzati da loro stessi, ma venduti anche, “non solo ai circostanti villaggi, ma eziandio ad altri lontani”.

Questo particolare fa capire la vocazione e l’importanza di Pabillonis per il settore dell’artigianato che si sviluppò anche in seguito. Una testimonianza che in effetti, dimostra l’importanza del paese per il commercio, nel passato, (ma anche in tempi più recenti) di questi manufatti, che garantivano, “somme vistose”, come affermava il sindaco di allora, nella delibera inviata ai rappresentanti del Governo, per avere giustizia nei confronti di questi “usurpatori”. Ancora oggi questa antica tecnica di intreccio dei rami sottili, di salice, dell’olivastro, delle canne, è presente, ma in tono minore, in tutto il contesto regionale e con tecniche costruttive, spesso differenti, a seconda dell’oggetto che si intende realizzare.

Ogni prodotto ottenuto, infatti, è come se avesse un “marchio di fabbrica” e permette di identificarne la tecnica e le mani che lo hanno realizzato. Ogni artigiano/a aveva (e ha ancora oggi) il suo stile e le sue peculiarità, non solo nella lavorazione dell’oggetto che realizzava, ma anche nella preparazione del materiale che veniva reperito. In paese, fino a qualche decennio fa, diversi artigiani/e erano ancora in attività e realizzavano, con una certa costanza, i prodotti più ricercati e richiesti: scatteddus, cadinus, appalladroxas (recipienti dove si metteva il foraggio per il bestiame) e ceste, in canne, olivastro, olmo e vimini, ma anche cestini colorati, cofinus, portadolci, portapane e rivestimenti per contenitori in vetro, come bottiglie e damigiane e fiaschi. A questi si aggiungono, realizzati soprattutto dalle donne, su strexu de fenu, in fieno e giunco, come poinas, crobis, caisteddus, e sas stoias con sa spadua.

La gran parte della produzione veniva venduta oltre che nella comunità, nelle sagre, nei mercati e a grossisti che la commerciavano in tutta l’Isola e in tempi più recenti nei negozi turistici. Oggi di questi anziani maestri non esiste più nessuno, ma grazie alle testimonianze dei figli (alcuni hanno anche ereditato e continuano quest’arte) è stato possibile descrivere la loro storia, la loro personalità, le caratteristiche della loro produzione, le curiosità e gli episodi più significativi del loro percorso artigianale. Tra i principali si ricordano Giuseppino Matta, Attilio Fanari, i fratelli Igino, Giulio e Tigellio Congiu, Antonio Pinna, e seppur più giovani Giovanni e Giuseppe Melis, (esperti nella produzione di cibirus in ferro). Qualche figlio di questi artigiani ha appreso l’arte dell’intreccio come Giovanni e Antonio Fanari e Fernando Congiu. Altri come Marco Pisano e Alessandro Marongiu hanno acquisito questa abilità da autodidatti.

“Il lavoro su l’arte dell’intreccio, con biografia dei singoli artigiani/e, sia quelli del passato che di quelli attuali, sarà presentato nei prossimi articoli de La Gazzetta”.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Aggiungi Commento